Si en Nueva York existe el barrio de inmigrantes Little Italy, el hogar de la cantaora Elcy Valencia, en el sector de Galerías, en Bogotá, es un Little Istmina. Ingresar a su apartamento es internarse en la jurisdicción de sus recuerdos, de sus alegrías: las máscaras colgadas en las paredes —símbolos de su africanía—, los vívidos colores de su sala, la hamaca, el guasá y el cununo en miniatura —extensiones sonoras de su corazón— forman el muestrario de esa niñez y juventud cantarina en las riberas del río San Juan, en el Chocó, alborozos a los que debió renunciar por su segundo desplazamiento forzado, hacia 1992.

El primer desarraigo lo sufrió, en 1985, en Cimitarra (Santander), donde nació hace 47 años, cuando la costumbre de “tirar del balso” con sus amiguitos, como llama a juguetear en el río montados en un pedazo de madera, se fue perdiendo. “Por culpa de la violencia bajaban muchos cadáveres por el Carare, por lo que nos prohibieron jugar allí”, expresa Elcy.

Otras prácticas también fueron expulsadas: la guerrilla del ELN instauró el toque de queda en la región, además de impedir las honras fúnebres a los familiares de las personas que mataban. “Un tío fue asesinado y tirado al río… no lo podíamos buscar porque estaba prohibido, y lo mataron porque supuestamente estaba ayudando al bando contrario”, recuerda.

Los padres de Elcy no fueron ajenos a esos desmanes ni a las mismas sospechas. Regentaban una tienda en la que atendían sin distinción, y esa carencia de filtro generó suspicacias entre las filas guerrilleras. “Fuimos acusados de venderle al enemigo, y por eso tuvimos que marcharnos de Santander”.

“El mal no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda”, dice el versículo 10 del protector salmo 91. Para qué… la plaga sí se acercó a su tienda, pero el mal no los alcanzó, aunque de otras formas también tocó a su puerta. Algunos familiares de los amigos con los que compartía su infancia fueron asesinados; otros amigos fueron reclutados. “De hecho en algún momento cuando estábamos con mi hermana en el río, esas mujeres guerrilleras, de cabello largo, nos hicieron la propuesta de marcharnos con ellas. La frase: Van a tener una mejor vida’ y ver que no había tantas oportunidades nos puso a pensar, pero doy gracias a dios porque salimos a tiempo de ese pueblo”, asegura Elcy.

La familia decidió marcharse a Istmina. Atrás quedaron los alborotos infantiles, pero le aguardaban otras urgencias que reclamaba su espíritu. Elcy, hija de un negro hermoso chocoano —como define a su padre—, y de una santandereana “arrecha, mano” —como rememora a su madre—, de quienes heredó el canto, descubriría en las riberas del San Juan más afinidades con el bunde del Pacífico que con el pasillo y la guabina santandereanos.

En Istmina vivieron su viacrucis y la fe de su familia experimentó sus 40 días en el desierto por las dificultades para abrir una iglesia. “El tema espiritual se convirtió, en principio, en el sustento de vida, y sin iglesia no había nada; tengo los recuerdos de acostarnos sin comer o tomarnos un aguapanela o de mirar en los árboles qué había para comer porque no teníamos”.

Mientras pedía las sobras en un restaurante para llevar a casa para darles de comer a los cerdos, escuchó, por primera vez, los arrullos que entonan a los niños, un nuevo polen. El canto de las mayoras o de las abuelas en el río, la interpretación de algún grupo en las esquinas o el sonido de una marimba actuaban como un spa mental, emocional y espiritual, que la alejaba de esa concepción cristiana del sufrimiento, de cargar con resignación la cruz, y la acercaba más al estadio de la resurrección. “Eso me quitaba el hambre y el dolor de cabeza”.

La chirimía, el currulao, el bunde, los arrullos y los chigualos se apoderaron de su voz. Esa nueva convicción que era para ella su particular “cantar de los cantares” suponía una apostasía por la labor pastoral de sus padres. “Esa música no está bien vista, por lo que prácticamente me escapaba a las fiestas para escucharla… me parecía algo celestial”.

Otro imán fueron las danzas, pero si la música era la antesala del pecado, el baile era un atajo hacia el rejo.

Elcy se escapaba para escuchar esos cañonazos bailables del folclor chocoano y a escondidas escribía las letras para no olvidarlas, “pero la danza trataba de evitarla porque eso sí era pela segura”.

La desazón era insostenible y debía flamear esa ortodoxia nociva para su destino. Excavó en los recuerdos de su padre, quien como el hijo pródigo regresó a esa ancestralidad, simplemente porque él también es su reflejo. La catarsis no estaba completa: faltaba su madre, cuya reprimenda “Dios te dio ese don es para cantarle a él” ofreció algo más de resistencia, pero con los días reconoció que el dios no otorga dones con fines egoístas.

Pasaron los años y el amanecer de la década de los 90 cuando llegaron los grupos armados ilegales a reclamar su particular diezmo: “cobraban impuesto por el derecho a predicar”. Ante las amenazas de esos grupos, capaces de arrancarle el sagrado niño a la Virgen, ni el mismo san Pedro hubiera negado el donativo.

Un éxodo aguardaba a Elcy y su familia. Nunca supieron si esa presencia militar obedecía a consignas paramilitares o guerrilleras porque “de eso no se hablaba”. No solo el terror por el que fatigaban los salmos 91 y 23 impulsaron el destierro, otro factor también espoleó: el hambre.

La diáspora fragmentó la familia. Sus padres permanecieron en Istmina, sus hermanas huyeron hacia Cimitarra y Bucaramanga y ella recaló en Bogotá.

Sin finalizar el bachillerato solo vislumbraba un destino: el servicio doméstico. Trabajó en ello dos años, en una casa en el norte. Fue una larga temporada de miedos por transitar por vez primera una metrópoli desconocida, caníbal, apática ante la humildad, indolente ante los necesitados y repelente a las etnias. ¿Qué adjetivo para referirse a las víctimas del conflicto en una época en la que el desplazamiento forzado, el hecho victimizante más padecido en Colombia, (8.391.662 de personas afectadas) ¿era invisible para la sociedad y para la ley?

Mudó de trabajo. Uno más amable apareció, en el que no criticaron su afición ni la obligaron a usar la palabra patrón o patrona. Cuidó a una abuelita que descubrió su habilidad para el canto por una paradoja: no cantó folclor, entonó rancheras porque tuvo que reemplazar a un mariachi en una serenata en la casa de su empleadora.

Fue un éxito. “La señora me cogió mucho cariño y en las fiestas me ponía a cantar, por lo que me pagaba una plata extra”. Al poco tiempo la ascendieron. “Empecé a trabajar en un negocio de la señora como cajera y administrándolo”.

Retomó los estudios para finalizar su bachillerato, y en esas aulas conoció a un profesor de música y danza que le permitió reencontrarse con su folclor después de tres años en la capital.

En un evento hizo su debut como artista. Por años agotó bares y tarimas y peregrinó por la música norteña y los mariachis. “El folclor era invisible”. Pese a cantar en grandes eventos como el Festival de la Cerveza, su ascendencia le exigía pregones, bullerengue, bunde, jota, currulao, en fin, esa ancestralidad recorrida en las riberas del río San Juan. Ese llamado la apretó hasta que se ubicó en algunos grupos de música tradicional.

Los micrófonos del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez la recibieron en el 2017 y ganó un concurso de mujeres de la Alcaldía Mayor de Bogotá hace seis años.

Con el pasar de las presentaciones motoriza una idea: “Empecé a soñarme con un grupo de mujeres con ese sentir de la música tradicional, con ese sentir femenino, y no esperé a que me llamaran, realicé convocatorias hasta que formé el grupo Cielo de Tambores, en el 2018, del que soy la directora”.

Sin abandonar la música estudió para ser educadora de preescolar, una coalición que tenía el propósito, casi sacramental, de transferir su alma a la niñez. Se consagró a dos fundaciones: Alma de Niño, durante seis años, y Semillas de Bendición, ubicada en el sector de Ciudad Bolívar, con la que lleva una década en la transmisión de saberes y de amores.

“Tenemos niños y niñas con diferentes problemáticas, auditivas y de aprendizaje, con problemas de comportamiento serios, a los que se les han vulnerado sus derechos, que han sido maltratados y que han sido víctimas de la violencia. Son más o menos unos 10.000 niños que hemos podido ayudar a través de la música de manera positiva”.

La pandemia arrasó con las tarimas. Para subsistir acudió como siempre a su africanía y creó un emprendimiento: el proyecto de moda y accesorios afro Elcy Valencia, para el que la tela zarpa desde el continente negro. Aunque una hermana y ella confeccionan, con la proyección del negocio debieron dar trabajo a otras mujeres.

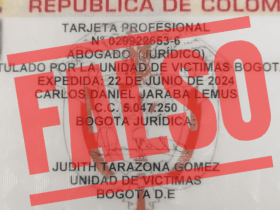

También ha participado en eventos de la Unidad para las Víctimas, con lo que reconoce su lucha por la vigencia de la ancestralidad y, claro, por su calidad humana.

Cercana al medio siglo de vida, todavía acumula sueños: “Quiero llegar a más corazones, a más personas, a unir más familias, cautivar a más niños que se mueren por la música, a través de esta poderosa herramienta para transformar vidas, porque el dolor y la pobreza no pueden opacar la alegría que heredamos”.

Elcy es una de las 4.733.648 mujeres víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Se desconoce el número de mujeres que saben, como ella, con la certeza de la experiencia, que el arte es el instrumento idóneo para escobar las esquirlas del conflicto, para armarse de esperanza y transformar, con creatividad y gozo, un país que ha vivido por décadas bajo el yugo del conflicto armado.