El San Juan es un río majestuoso, pero es un río confinado. En el San Juan la gente vive presa en su territorio por cuenta de la guerra. Hasta los paisajes que con los atardeceres y amaneceres oscilan en una gama entre el violeta y el naranja parecen ser rehenes de la situación. Hasta allí, en su parte baja, llegó la Unidad para las Víctimas con el objetivo de quebrar un poco las dinámicas de encierro, los ires y venires de una guerra que mantiene en la angustia, como nos lo contaron los mismos pobladores, a decenas de comunidades asentadas en las riberas.

En la orilla norte está el municipio Litoral de San Juan (Chocó); al sur está Buenaventura (Valle del Cauca). En su plan de atención a la población colombiana que está incluida en el Registro Único de Víctimas y que ha declarado la situación de confinamiento, la Unidad destinó alrededor de 520 millones de pesos para desplegar una misión de entrega de ayudas humanitarias a 10 de esas comunidades en marzo de este año.

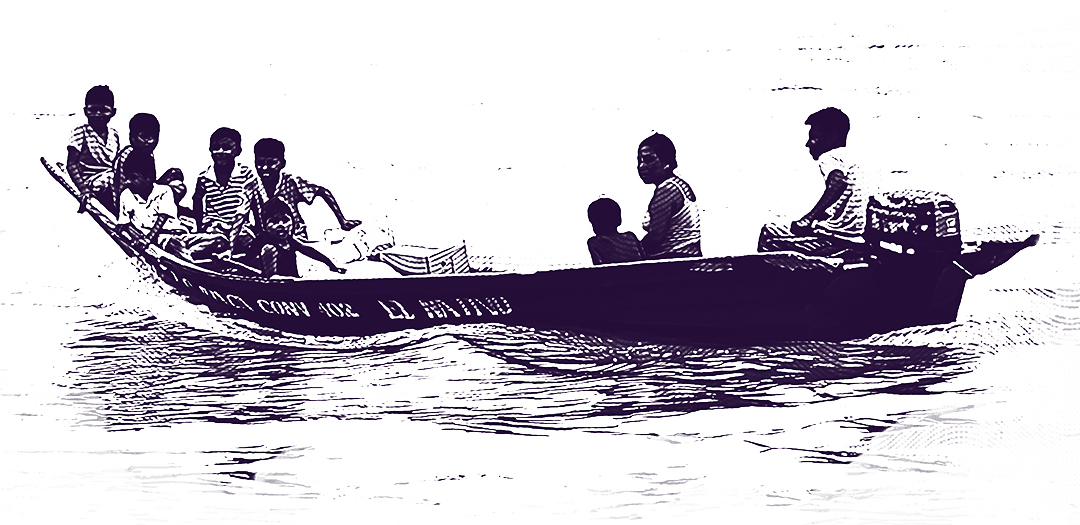

Desde el puerto de Buenaventura hay alrededor de 110 kilómetros río adentro hasta el último caserío que visitamos. La metrera, una barcaza de madera que transporta las ayudas humanitarias, salió del muelle un martes alrededor de las cinco de la mañana, a un paso lento debido a la carga de un poco más de 37 toneladas que, desde 2021, esperaban con ansias 2.145 personas. Un compromiso con 631 hogares que fue inexcusablemente aplazado y que, a lo largo de una semana, por fin se cumplía.

A la metrera la acompañábamos en una lancha rápida, conocida como voladora, el grupo conformado por funcionarios de la Unidad y dos servidores de la Alcaldía de Buenaventura. Tras dirimir asuntos técnicos de las entregas con el operador logístico, partimos cerca del mediodía de ese mismo lunes desde el puerto. Después de hora y media de camino en medio de un río caudaloso, la primera comunidad saltó a la vista: los pobladores de Agua Clara saludaron a la metrera con los kits de alimentos y aseo.

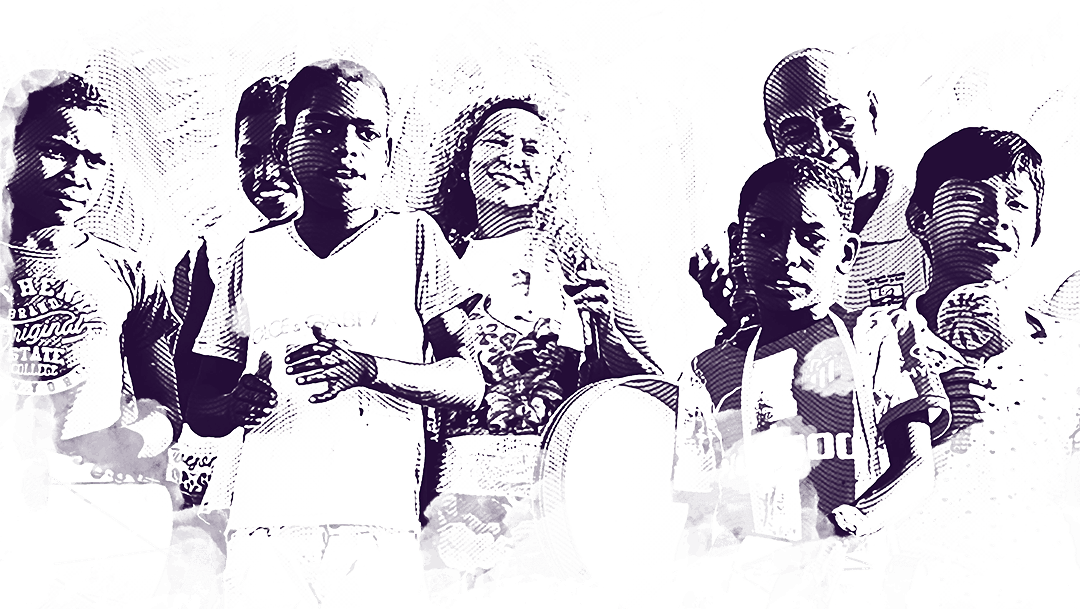

En el trayecto, entrando por Bocas de San Juan, la corriente lleva la fuerza por dentro y en la superficie solo se ven las ondas del río con su color chocolate. De esas aguas se sirven las pobladoras, porque son sobre todo mujeres, para lavar la ropa en las orillas mientras niños y niñas se lanzan desde los muelles para zambullirse una y otra vez. Los caseríos son muy similares entre sí, independientemente si los habita una comunidad indígena o una negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, todos tienen sus casas de madera cubiertas por techos de zinc y organizadas a lo ancho de los bordes terrestres. Todas las han construido con sus propias manos.

Aunque caudaloso, el río San Juan es tranquilo, al menos en la parte baja cuando ha recibido a casi todos los afluentes desde su nacimiento y recorre los últimos kilómetros antes de su desembocadura en el Pacífico. Pero lo apacible del cauce contrasta con la violencia a la que se ven sometidas las comunidades asentadas a lo largo de las dos orillas. Los confrontamientos entre actores armados ilegales han azotado a las comunidades ribereñas durante años y, para evitar la tragedia, vivir en confinamiento se ha vuelto común.

Durante la semana en la cual se entregaron las ayudas humanitarias, en la zona hubo una relativa calma. Sin embargo, eso no significa que haya paz en el territorio, porque lo que hay es un vaivén del conflicto armado que lleva décadas anclado. Y es que como si fuera una autopista fluvial, el San Juan es un corredor estratégico para los actores armados ilegales que han estado ligados al narcotráfico. Esta ruta sirve de conexión entre la cordillera y el océano Pacífico; una salida ideal en donde el Estado llega con presencia militar, pero donde las dinámicas de violencia entorpecen la llegada de la oferta social.

Según ha documentado el medio 070, grupos como el ELN, el Clan de Golfo, los Rastrojos y otras bandas de menor escala y con menor dominio se han disputado el control de las bocanas, los esteros, los cultivos de coca y los laboratorios donde se procesa. También se presenta extracción ilegal de minas y madera, y el río les ha servido para el transporte de armas.

En Unión San Juan, por ejemplo, hay una pequeña colina desde la cual se divisa todo el caserío y el ancho del río. En la cima de esa colina había una escuela, pero ahora solo quedan escombros: una mesa metálica oxidada por el clima, una silla que corre la misma suerte y los fragmentos de un inodoro. Los mismos pobladores decidieron derrumbar el edificio. Lo hicieron porque se había convertido en el cuartel de los grupos armados ilegales, que usaban el espacio para sus reuniones o para trazar sus estrategias militares. Para ellos, no tenía sentido que un recinto que debía usarse para el aprendizaje se convirtiera en un centro de terror para los inocentes.

En la comunidad de Malaguita nos contaron acerca de una cascada natural un par de kilómetros adentro del caserío. Un paraíso turístico, lo llamaron, pero sin visitantes. Los habitantes insistieron en que les encantaría hacer allí una ruta ecológica y que día a día llegaran botes a visitar el lugar, pero es más una quimera que solo se hará realidad cuando el conflicto armado llegue a su fin.

Precisamente, lo que ocurre en el Bajo San Juan es el retrato de lo que también se vive río arriba. Los pescadores nos contaron que han dejado de salir a buscar alimento y sus habilidades difícilmente son heredadas por sus hijos. Qué sentido tiene enseñarles cómo usar los anzuelos y las redes si el confinamiento los obliga a alejarse de la actividad para cuidar sus vidas; eso es lo que nos dicen los hombres en las comunidades ribereñas.

Sin pesca y con las escasas lanchas que prestan el servicio de transporte en horarios que se limitan entre el primer y último rayo de sol, la quietud del cauce solo se rompe cuando hay conflicto entre dos grupos, o cuando los armados irrumpen en sus lanchas. De noche es impensable navegar el río, salvo alguna emergencia, no precisamente por la falta de luz sino por los ojos que pueden estar al acecho entre la selva.

La Unidad también irrumpió de alguna manera, pero de manera positiva. Aunque sería ideal, no es la cotidianidad ver embarcaciones de entidades estatales o incluso organismos internacionales de acción humanitaria. Más bien, de vez en cuando, pasan por el río algunos buques de la Armada. La Unidad llegó cargada de mercados. En los muelles de Agua Clara, Buenavista, San Bernardo, Burujón, Chachajo, Unión San Juan, Malaguita y Puerto Pizario, con largueros de madera se conectó la metrera con los muelles y a través de cadenas humanas, las mujeres y los hombres del litoral descargaron kilos y kilos de cajas con alimentos e implementos de aseo, entre otros elementos para el hogar. Solo en estas 10 comunidades, entre 2021 y 2022, hubo 14 eventos de confinamiento.

Cabeceras, que junto a Puerto Pizario y Malaguita son habitadas predominantemente por afrodescendientes, fue la comunidad anfitriona. Allí, el rector Elmer Posso nos recibió junto a un coro de niñas y niños cantando un estribillo que repetía constantemente “Cabeceras bajo el sol”. La comunidad está ubicada justo antes del desvío fluvial que conduce hasta Docordó, la cabecera municipal del Litoral del San Juan. Elmer nos contó que el lugar donde dormiríamos era anteriormente un convento; también nos contó que allí no solo el conflicto arreciaba con fuerza, sino también el clima, que un día antes de nuestra llegada había derribado parte del techo de la escuela, por lo cual no se podían dictar clases hasta poder obtener los materiales para la reparación.

En las noches, la barcaza amanecía amarrada a los muelles de las comunidades donde íbamos entregando las ayudas humanitarias. Desde Cabeceras, cada mañana nos movíamos en la lancha para las jornadas de entrega. En esas jornadas, que lideraban los equipos territoriales de la Unidad en Valle y Chocó, con listas en mano y en algunos casos por megafonía, las familias se reunían en los centros de acopio, que eran canchas, pequeños llanos o casetas comunitarias y recibían los kits. La mayoría de las personas los cargaban al hombro e, incluso, hubo casos en los que hasta los más pequeños levantaban los costales y las cajas para llevarlos hasta sus casas. Otros, que vivían un poco más lejos, arribaban en pangas en las que cargaban sus mercados.

El pueblo indígena predominante a lo largo del Bajo San Juan es el Wounaan. Las mujeres se dedican a la elaboración de artesanías con fibras extraídas de palma de wérregue. De allí elaboran cestas y sombreros que tiñen con pinturas extraídas de plantas locales, y que a pesar de su belleza solo logran vender cuando alguien de la comunidad puede llevarlas a Buenaventura o cuando pasan esporádicamente algunas misiones de ayuda humanitaria, pero que con el confinamiento se hacen imposibles de comercializar.

Hay muchas riquezas en el San Juan, pero también muchas necesidades. Y más allá de la entrega de kits alimentarios, la Unidad también llega a dialogar con los líderes y lideresas para escuchar sus reclamos, para anotar las urgencias y articular con otras áreas de la entidad, por ejemplo, el avance en los planes de retorno o reubicación.

Sucedió así con Agua Clara, en donde toda la comunidad se vio desplazada en 2014 y tuvo que permanecer un año en Buenaventura antes de poder regresar a su territorio. Sin ir más atrás, la misma situación la vivieron las comunidades de Unión San Juan y Puerto Pizario en agosto de 2021. En esta última, la Alcaldía de Buenaventura lidera la construcción de algunas casas que aún estaban pendientes de terminar durante nuestra visita y que servirán para albergar a varias familias retornadas.

Entre las urgencias que manifestaron las comunidades a nuestra llegada estaba el fortalecimiento de la infraestructura, la mejora de las escuelas y el apoyo para potenciar los emprendimientos con los que subsisten en la zona. La energía eléctrica funciona a través de paneles solares que han instalado gracias a la cooperación estatal, pero sobre todo internacional, y en los caseríos que no cuentan con ellos existen plantas de gasolina que garantizan el fluido eléctrico al menos durante algunas horas en la noche.

Hace falta mucho más. La Unidad para las Víctimas tiene claro que la entrega de las ayudas humanitarias es un primer paso en una ruta de atención integral que debe ser completada. Sin embargo, la apuesta de la directora de Patricia Tobón Yagarí es enfocarse en potenciar masivamente la respuesta a los confinamientos en el país. Atender este flagelo ya no es algo esporádico, sino la centralidad para abrir canales de diálogo con las comunidades afectadas por el conflicto armado.

En las poblaciones que visitamos, el número de habitantes había aumentado desde que sus líderes y lideresas declararon el estado de confinamiento en 2021, por eso muchos de los kits, que no alcanzaban para toda la gente, por decisión de las mismas familias fueron repartidos entre aquellas personas que no alcanzaron a entrar en los registros.

El compromiso de atender estas situaciones a las que se ven arrinconados los pueblos campesinos, indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, debe pasar también por las acciones de otras entidades estatales. Colombia no debería tener territorios confinados. Solucionar las urgencias, devolver la libertad y la movilidad a toda la población colombiana, debería entrar en el primer renglón de acción del Estado. El San Juan, río abajo y río arriba, deja al desnudo esa realidad que debemos cambiar.